TIPOLOGIA: incidente

CAUSE: errore umano

DATA: 18 agosto 1947

STATO: Spagna

LUOGO: Cadice

MORTI: 147

FERITI: 10.206

Analisi e ricostruzione a cura di Luigi Sistu

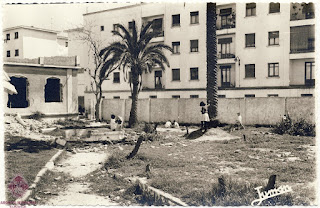

La Seconda Guerra Mondiale si è conclusa da appena due anni e l’Europa è in una lenta via di ripresa. Avvolta in un clima di fame e razionamento, di idee perseguitate, di un solo credo politico, di mancanza di libertà, della paura di Dio e della censura, nel 1947 la Spagna è immersa in un durissimo dopoguerra. A causa dell'estrema povertà degli anni ‘40, le situazioni considerate non di primaria necessità sono passate in secondo piano. La mancanza di manutenzione delle basi, dei depositi, degli arsenali, fanno sì che gli incidenti non restino casi isolati pagando un prezzo altissimo in fatto di vite umane e perdita di materiali. L’esplosione della polveriera di Pinar de Antequera nel 1940, l'incendio di Santander del 1941, l'incidente ferroviario di Torre del Bierzo del 1944 o l'esplosione di Alcala de Henares Polvorines del 1947, non sono serviti da monito per una presa generale di coscienza in fatto di sicurezza e organizzazione. Cadice nel 1947 è una città di poco più di 100 mila abitanti. Situata nella comunità autonoma dell'Andalusia e capoluogo dell'omonima provincia, durante la Seconda Guerra Mondiale è stata strategicamente importante sotto il punto di vista logistico e militare. Il cantiere navale di Echevarrieta, principale fonte di reddito della comunità e che impiegava allora quasi 2.500 lavoratori, aveva firmato un contratto redditizio a metà degli anni '20 per rifornire la marina tedesca dei siluri progettati in Germania, nonché la costruzione di un “Unterseeboot Tipo IX”, un sommergibile a lungo raggio del peso di 1.032 tonnellate e della lunghezza di 75 metri, concepito per sopportare la durezza dei test che il settore ricerca e sviluppo della Kriegsmarine, la Marina da Guerra tedesca, continuamente aveva effettuato per sviluppare i propri armamenti. Accanto al cantiere ci sono i due giganteschi depositi di stoccaggio, parzialmente interrati e corazzati con spesse pareti di calcestruzzo armato e piastre d’acciaio, qui avevano sostato periodicamente gli approvvigionamenti e gli armamenti destinati alle imbarcazioni da battaglia della Base de Defensas, la base sottomarina. È il 18 agosto e complessivamente sono stoccate all’interno dei depositi 2.228 unità. Il materiale contenuto nel magazzino numero 1, pieno per intero e contenente cariche di profondità, mine navali e siluri, e nel magazzino numero 2, pieno per un quarto e contenente soltanto mine navali, fa parte di una prima tranche inviata a Cadice nel 1943 come parte della strategia del Capo di Stato Francisco Franco per la difesa della costa spagnola, da Huelva a Malaga, con l’utilizzo di 16.000 mine navali al fine di impedire che gli alleati entrassero in Spagna a seguito dell'operazione Torch guidata dal generale Dwight Eisenhower. L’abbandono del piano con dell'invasione dell'Italia nell'estate del 1943 aveva interrotto l’importazione del restante carico, condannando la Base de Defensas a tenere in custodia e inutilizzata l’enorme quantità di prodotti esplodenti che, seppur non direttamente armata, presentava un pericolo da non sottovalutare a causa della vertiginosa deperibilità dei materiali con cui era assemblato ogni singolo pezzo, non concepito in fase di progettazione per la prolungata durata nel tempo. È sera e nei cantieri navali di Echevarrieta e di Larringara il primo dei tre lunghi squilli di sirena ha annunciato l’inizio del turno di notte. Alle ore 19:50 ecco il secondo squillo, i lavoratori in ritardo affrettano il passo lungo la strada industriale, quasi impraticabile, di San Severiano. Tutto a Cadice vive al ritmo di questa cadenza monotona che ogni giorno assieme all'orologio del municipio scandisce ogni fase della giornata. Due ore più tardi si dovranno unire a loro anche quelli che fanno gli straordinari per continuare il turno fino alle ore 08:00 del mattino seguente, 18 ore di fila con un solo momento di tregua nella mensa di Esteban dove incontreranno le loro donne che porteranno loro la cena avvolta in un panno. Quella sera, anche ad Antonio Noya, come molti altri compagni, tocca il turno di notte. Le dieci Pesetas giornaliere sono appena sufficienti alla sopravvivenza e di conseguenza, rassegnato e con poche ore di riposo, sta tornando al cantiere. Antonio ha lasciato la sua casa e sta camminando con passo svelto sulla strada di San Bernardo per Campo de Sur, verso il quartiere di Santa María, dove ha appuntamento con due dei suoi compagni rispettivamente a Plocia e a Santo Domingo. I tre, una volta incontrati, attraversano Bahia Blanca tra ampi terreni e ville di lusso abitate per lo più nel periodo estivo, costeggiando le mura perimetrali della base militare e ignorando l’imminente pericolo che sta ribollendo all’interno. Le cariche di profondità depositate nel magazzino numero 1 si stanno deteriorando velocemente, è solo una questione di minuti. Lasciate in giacenza per anni in zona di mare, il calore e i gas di fermentazione della Nitrocellulosa all’interno, prodotto esplosivo scoperto dal chimico tedesco Christian Friedrich Schönbein nel 1846, hanno da tempo innescato una reazione incontrollata. La fabbricazione di questo materiale e il suo uso erano stati abbandonati dopo l’avvento del Trinitrotoluene, esplosivo preparato la prima volta nel 1863 dal chimico tedesco Julius Wilbrand, decisamente più stabile e durevole, diventato il re degli esplosivi militari, tanto che nessuno si era aspettato la sua ricomparsa. E questo lo dovevano aver pensato anche alla Armada Española quando avevano scoperto cosa i tedeschi avessero portato loro. La Seconda Guerra Mondiale consumava tutti gli stock di Tritolo e nelle fabbriche di armamenti della Germania c'era una continua carenza di materia prima e di tempo per poterlo sintetizzare. Per questo motivo avevano fatto ricorso alla Nitrocellulosa, più economica e più veloce da produrre. Quindi erano arrivate alla base senza preavviso 50 cariche di profondità di tipo W.B.D. del peso complessivo di 180 chilogrammi e con una massa esplosiva effettiva di 125 chilogrammi, e con queste altre 28 del tipo W.B.F. da 139 chilogrammi e con una massa esplosiva effettiva di 60 chilogrammi, tutte contenenti quel terrificante elemento. Queste sono dei cilindri metallici pieni di esplosivo muniti di spolette d'innesco meccaniche regolabili a tempo o a pressione idrostatica. Durante il conflitto, questo tipo di armi erano l'unico mezzo disponibile alle navi per attaccare i sommergibili nemici, venivano lasciate cadere da apposite tramogge situate a poppa della nave o lanciate da appositi congegni lancia bombe pirotecnici affondando rapidamente per il loro peso ed esplodendo alla profondità prefissata o dopo il tempo stabilito sulla spoletta. García de Lomas, comandante della Base de Defensas, sorpreso del carico arrivato ai depositi, aveva accatastato le cariche di profondità come botti di vino in una cantina e il pericoloso carico era stato presto dimenticato accanto alle centinaia di mine navali e siluri già presenti nei bunker. Le mine sono di due modelli, entrambi sferici, con attivazione a contatto e con all’interno una carica di SW, lo Schießwolle. Le prime, le E.M.C., 713 nel deposito 1 e 216 nel deposito 2, hanno un diametro di 112 centimetri e sono fornite di una carica interna di 300 chilogrammi di SW18, una miscela costituita da 60% di Trinitrotoluene, 15,5% di polvere d’alluminio e 24,5% di HND, l’Esanitrodifenilammina, estremamente tossica, scoperto per la prima volta dal chimico francese Charles-Émile Kopp nel 1873 e raffinato dagli scienziati giapponesi all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Le seconde, le E.M.D., 691 nel deposito 1 e 275 nel deposito 2, hanno un diametro di 100 centimetri sono fornite di una carica interna di 150 chilogrammi di SW39, una miscela di 45% di Trinitrotoluene, 20% di polvere d’alluminio, 5% di HND e 30% di Nitrato d’Ammonio, il fertilizzante preparato dal chimico e farmacista tedesco Rudolph Glauber nel 1659 che lo aveva chiamato “nitrum flammans” per via del colore giallo della sua fiamma e scoperto come prodotto esplodente dal chimico e ingegnere svedese Alfred Nobel nel 1870. Questo tipo di mine navali, costituite dalla sfera esplosiva e da una zavorra in ferro che veniva rilasciata in mare per posarsi sul fondale richiamando la sfera a sé con un trefolo d’acciaio in grado di sostenerla, tenerla ancorata al carrello e farla fluttuare alla profondità stabilita calcolata grazie un sistema a pressostato, sono attivate da degli aculei del tipo tipo Hertz. Gli aculei, le prime con 7 e le seconde con 5, sono degli urtanti con fiala di acido solforico, degli spilli in piombo montati sulla superficie della sfera che quando entravano a contatto con un corpo esterno si piegavano rompendo la fiala di vetro all’interno che rilasciava l’acido. Questo, colando per gravità attraverso un condotto, era convogliato fino ad una batteria al piombo sotto lo spillo che veniva attivata generando una corrente sufficiente ad alimentare il sistema di innesco. Assieme alle mine e alle cariche, ci sono i siluri, dei proiettili esplosivi dotati di propulsione autonoma in grado, dopo essere stati lanciati del cielo dagli aerosiluranti, dalla superficie dalle navi torpediniere o in profondità dai sommergibili, di dirigersi verso l’obiettivo in immersione per detonare a contatto o in prossimità dell’obiettivo. Gli uni accanto agli altri, entrambi nel deposito 1, entrambi contenenti l’SW36, 67% Trinitrotoluene, 8% HND e 25% povere d’alluminio, ci sono il modello G7a, con motore a vapore a 4 cilindri alimentato da una miscela di vapore surriscaldato e aria compressa, e il modello G7e, con motore elettrico alimentato da batterie al piombo. I primi, stoccati in 138 unità, sono pesanti 1.538 chilogrammi, hanno un diametro di 53,4 centimetri, una lunghezza di 7,14 metri e contengono ognuno una carica di 280 chilogrammi di esplosivo, i secondi, stoccati in 117 unità, sono di identiche dimensioni ma con una carica di 250 chilogrammi. Tutte le unità nei magazzini, anche se prive di meccanismo di innesco, sono ugualmente pericolose, soprattutto le cariche di profondità, trattate con noncuranza per anni, troppi, un errore fatale, come tenere uno yogurt in dispensa per anni poiché ora il deterioramento all’interno dei contenitori ermetici e opachi ha raggiunto il suo limite. I meccanismi di innesco sono contenuti in un vano più piccolo, blindato, ricavato sul lato corto di ognuno dei depositi. Queste spolette, la parte più delicata e sensibile di ogni unità, di tipo meccanico, chimico ed elettrico sono costituite da un congegno filettato che una volta montate sull’involucro della mina, della carica di profondità o del siluro, attiva un detonatore elettrico, erede del cilindretto di alluminio inventato nel 1876 da Julius Smith e acceso da un ponticello imbevuto in una soluzione infiammabile, o a percussione, erede ed evoluzione con accensione a stantuffo dell’involucro di stagno inventato da Alfred Nobel nel 1867. La carica primaria contenuta nei detonatori, costituita in alcuni casi dalla Pentrite, uno degli esplosivi più potenti, preparata per la prima volta nel 1891 dal chimico tedesco Bernhard Tollens, in altri dal Fulminato di Mercurio, esplosivo primario sensibilissimo agli urti e al calore, sintetizzato già nel XVII secolo e perfezionato nel 1799 dal chimico inglese Edward Howard, in altri ancora dall’Azoturo di Piombo, il preparato dalla Curtis's and Harvey Ltd Explosives Factory del 1890, consente l’innesco dell’esplosivo della carica vera e propria. Intanto sulla strada, i tre amici stanno proseguendo il loro tragitto. Non sono soli, altre persone stanno percorrendo quel sentiero. Ci sono anche due fidanzati lì vicino, si stanno tenendo per mano mentre si godono il fresco appoggiati al tronco di un albero. Sono le ore 21:45, i tre amici scendono il pendio che porta alla fabbrica, all’interno del deposito numero 1 della base, il liquido della Nitrocellulosa assorbito dai filamenti di cotone, che con la sua capacità di deformarsi assorbe gli urti rendendo più stabile il composto, negli anni si è separato riaggregandosi all’esterno dei filamenti. I gas formatisi nella reazione chimica si sono trovati in uno stato di equilibrio instabile rimanendo in tutto questo tempo in attesa di essere liberati in maniera estremamente rapida a seguito di una sollecitazione esterna. Questa sollecitazione avviene. Una carica elettrostatica genera una scarica che rompe gli equilibri all’interno di una delle bombe di profondità, un enorme lampo seguito da un tuono assordante inonda il cielo di un rosso intenso. Le 28 WBF fanno da carica primaria innescando le 50 WBD e trasferendo la reazione al resto del magazzino. 1.737 unità si attivano, 393.370 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale detonano simultaneamente con una velocità di 6.800 metri al secondo. La detonazione della mostruosa massa sviluppa dei gas incandescenti che raggiungono una pressione di 300 mila Bar, 300 mila volte superiore a quella atmosferica terrestre al livello del mare, e una temperatura di 3.500 gradi centigradi con un’onda d’urto che rade al suolo ogni cosa. Antonio Noya viene scaraventato in avanti per una decina di metri finché non è fermato dalla grata metallica di una delle ville mentre i suoi amici finiscono la corsa contro un muro di mattoni. La coppia di fidanzati incrociati un istante prima è a terra, trafitta e inchiodata al terreno da un palo della linea elettrica che viaggiava a 2.000 metri al secondo, velocità cinque volte e mezzo superiore a quella del proiettile da 9 millimetri sparato dalla pistola Beretta 98 FS. Dopo un breve lasso di tempo, in termini di millisecondi, la pressione dell’aria immediatamente dietro il fronte di shock scende al di sotto della pressione ambiente generando la fase negativa della sovrappressione creata dall’esplosione. Durante questa fase si forma un vuoto nel quale viene risucchiata l’aria circostante amplificando gli effetti dell’onda in avanzamento. In una frazione di secondo, l’onda d’urto, con una forza di 20 tonnellate per centimetro quadrato, raggiunge il centro abitato. Le porte della Cattedrale si scardinano, quelle dell'Arena sono strappate via e le mura perimetrali rase al suolo. La sfera d’aria attraversa la città seminando morte e distruzione. Mentre in alto si alza un fungo nero visibile in tutta la baia di Cadiz, Huelva e Siviglia, in basso i morti sono schiacciati, smembrati e accartocciati contro il terreno. Il boato viene sentito fino in Portogallo. Pochi secondi dopo cala il silenzio. La città si è fermata. La base militare è sparita. I quartieri popolati di San Severiano e San José sono stati spazzati via, la casa di riposo Asilo de Ancianos, l'orfanotrofio di Casa Cuna, la vicina fabbrica, l'ospedale Madre De Dios, sono tutti un ricordo. La necropoli fenicio-punica, i cui lavori di scavo erano stati pubblicati su National Geographic nel 1924, è tornata sotto terra assieme ad intere famiglie sepolte dal crollo delle loro case. Il cantiere navale è diventato una trappola mortale in cui gli operai sono stati trafitti e tranciati da una nuvola di pezzi di metallo. La ferrovia non esiste più, i pali della linea elettrica sono stati strappati, quelli del telefono piegati, la rete idrica saltata e le strade sono diventate polvere. 507 edifici sono stati cancellati, 1.993 gravemente danneggiati, il centro storico si è salvato grazie alla Puerta de Tierra, la cinta muraria che ha frenato la corsa dell’onda d’urto limitando i danni. L’esplosione si è portata via 147 anime, in 10.206 invece porteranno per tutta la vita i segni di questo pomeriggio. Il magazzino numero 2, con all’interno una massa esplosiva di altri 106.050 chilogrammi, per puro caso non è esploso. Gravemente danneggiato e avvolto dalle fiamme, si cerca senza tregua di arginarle prima che si verifichi il peggio. Sarà il Capitano di Corvetta Pascual Pery Junquera, insieme ad un piccolo gruppo di marinai, a spegnere l'incendio usando le macerie e il terreno su cui pochi minuti prima sorgevano le strutture della base, evitando che le 98 tonnellate di Tritolo contenute nei congegni esplosivi detonino in una seconda tremenda esplosione. Antonio Noya riprenderà conoscenza il giorno successivo. Con una profonda ferita alla testa, assieme ad altri feriti verrà portato all'ospedale militare in Plaza de Fragela. I suoi compagni non saranno altrettanto fortunati. Cadice ha subito due gravi disastri nel corso della sua storia: lo tsunami del 1755 e questa esplosione, il primo di origine naturale, e il secondo di origine tecnologica. Tuttavia, nonostante il dramma umano che entrambi gli eventi significano, entrambi verranno dimenticati.

Tutti i

diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale

o parziale, dei contenuti inseriti nel presente blog, ivi inclusa la

memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei

contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete

telematica, senza previa autorizzazione.

Gli articoli pubblicati su questo blog sono il prodotto

intellettuale dell'autore, frutto dello studio di perizie, testimonianze e

rilievi video-fotografici reperiti dallo stesso in sede privata. L'intento di

chi scrive è la divulgazione di eventi di interesse pubblico accompagnati da

un'analisi tecnica degli stessi rinnegando qualsiasi giudizio personale,

politico, religioso.